衝突管理面面觀:從衝突的類型及迷思再到「衝突管理七堂課」

職場衝突在團隊合作中難以避免,關鍵在於如何有效管理。本文解析常見衝突迷思,並運用哈佛談判學程與TKI模型,提供實用策略,幫助你在衝突中溝通、談判、協調,化解對立、創造共贏。

![]() 文章目錄

文章目錄

一、衝突不是問題,關鍵在於你怎麼面對它

衝突從來就不是問題,不知道該如何處理衝突,才會是一個問題。 常看我文章的人,或上過我課的朋友,一定都聽我說過這句話。我之前在參加完哈佛談判學程時,聽到這句簡單而卻意義深遠的話,當場就印象深刻。因此,增加自己處理並解決衝突的能力,你就不會再為衝突傷腦筋了。 我上個月寫下「成為一個能創造無限連結的『超級溝通者』,就從掌握《為什麼我們這樣對話,那樣生活?》的3種類型及4大原則做起」這篇文章時(文章點此),就在那篇的結尾與大家提到,我會再找機會為大家分享更多與「衝突管理」相關的議題和說明,而我今天就來實現這個承諾。 其實我之前就已經在許多不同的文章中,與大家提到很多和衝突管理相關的議題,而在今天這一篇中,我想比較聚焦於職場環境遇到的衝突該如何處理。

二、了解衝突的四種類型與TKI模型

許多人一提到衝突,最常連想到的就是人與人之間的衝突(interpersonal conflict),但其實除了這種衝突之外,還有另外3種衝突類型,分別是個人內心的衝突(intrapersonal conflict)、團體與團體間的衝突(intergroup conflict)、組織與組織間的衝突(interorganizational conflict)。畢竟,你總要先弄清楚衝突的類型,然後才會知道該如何處理或解決。老是只把問題侷限在人與人之間的衝突,總以為雙方發生衝突的原因,就只是彼此之間意見不合或相互看不順眼的話,就很難找出接下來能減緩或避免衝突的方法。

所謂團體與團體間的衝突,比較像是組織內部的衝突,例如一家公司內可能會有各個不同派系的衝突,也通常會有各個不同單位之間的衝突;至於組織與組織間的衝突,例如花蓮災後的花蓮縣府槓上中央,又或者是立法院和行政院間的相互對抗,就屬於這種類型的衝突。

許多人學談判,起因可能就是因為面對了很多不知道該如何化解的衝突,所以談判其實也大量引用了許多衝突管理的理論,而其中最常被引用的應該是常被稱為TKI的湯瑪斯-基爾曼衝突解決模型(Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument)。

這個模型是由兩位管理學者湯瑪斯(Kenneth W. Thomas)和基爾曼(Ralph H. Kilmann)在1974年提出的,這是一種人際衝突管理風格,用來衡量個人對衝突情況的反應,也就是說,此一模型主要針對的是前述4種衝突類型中的人與人之間的衝突;雖然基爾曼後續也有推出一些針對職場環境內的衝突該如何處理的工具,但我們在應用最初的模型本身時,還是會以針對人際關係間的衝突為主。

三、從五大衝突風格看常見迷思

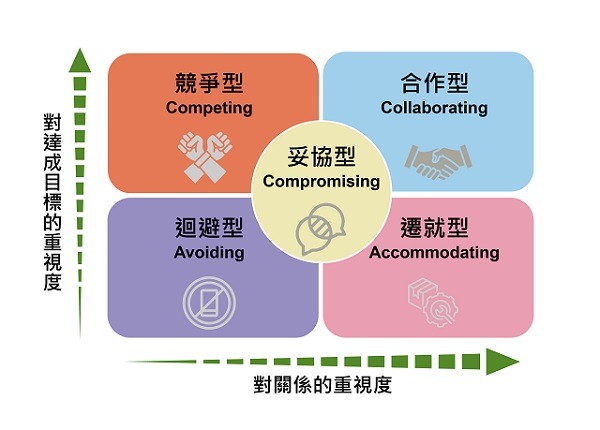

如同上圖,湯瑪斯-基爾曼衝突解決模型把面對衝突的處理方式分為以下5類:

- 競爭型(Competing)

- 妥協型(Compromising)

- 合作型(Collaborating)

- 遷就型(Accommodating)

- 迴避型(Avoiding)

根據這個模型加以延伸,我們常用的談判風格(negotiation styles)也沿用這個模型當作理論基礎,然而,兩者在應用上還是有其差異。舉例來說,我在國內經常看到有人似是而非的以「談判風格」為主題,然後言之鑿鑿地聲稱,假如種「對方是哪種談判風格、就應該怎麼對應」云云;我其實不太知道,這種說法的理論根據是什麼?而且那也和我在參加哈佛談判學程時,現場與哈佛教授確認過的認知相差甚遠。我猜那些似是而非的講法,雖然還曾被大量引用在報章雜誌或書籍中,但可能是天下文章一大抄、但很多人根本連自己抄的是第幾手的都不知道所致;又或者是他們看了湯瑪斯-基爾曼衝突解決模型針對衝突管理的一些解釋後,誤以為應用在談判也是如此,然後就開始穿鑿附會了。

只能說,起碼就我們在【一談就贏】的說法,以及我在哈佛所聽到的說明而言,談判風格並不是遇到什麼風格的對手、我們就應該如何如何,否則難不成這一個對手今天採用迴避,他一輩子就只會選擇迴避嗎?還是一個看起來就是要競爭的對手,就誓死都不會在之後改採妥協或合作的策略?不但相關理論及研究不是這樣說的,就我們在談判實務上而言,應該變來變來的對手反而更多吧!不是嗎?因此,所謂的5大類談判風格,其實更著重的是我們自己該如何成熟的運用這5種風格,以及當我們在切換時,到底該著重什麼,請大家切勿搞錯方向。

另外,許多人對「衝突」都有許多迷思,其中最常見的有下列3項:

- 衝突都是壞的

- 只有壞成員才會引發衝突

- 衝突到頭來都可以解決

這幾項尤其在工作的職場環境中,甚至有許多管理者都會產生迷思,所以才會產生很多的文過飾非,看見問題也裝作沒問題,因為他們總認為衝突是件壞事,所以總以為不產生衝突最好,進而演變為即使發生了衝突,他們不想去追究箇中原因,而只想把它掩蓋過去就好。

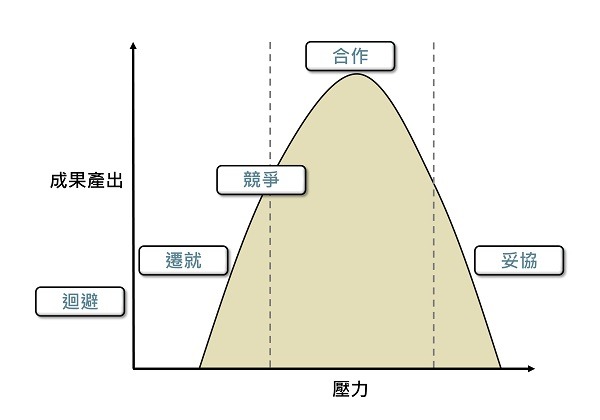

但假如我們套用前面提到的湯瑪斯-基爾曼衝突解決模型,再對照下面這張圖,大家不難發現:為什麼每個人都覺得合作方為上策?只是因為字面上聽起來比較高大上嗎?其實並不是,而是合作能在壓力被控制在一個適合的範圍內,成果產出卻會最大。

這也呼應了3大迷思中的第1點,衝突未必都是壞的,因為我們工作時的目標不該是讓大家都沒有壓力,因為沒有壓力的話,也就不會有追求進步的動力了。反之,如何在能把壓力控制在一個合理的範圍內,但是成果產出能達到最高峰,那才是我們領導管理一家公司或一個團隊的目標。

所以,假如不單從字面上的意義來解讀的話,競爭是件壞事嗎?其實並不見得。因為雖然競爭的產出比不上合作,但競爭的產出不但高於妥協,而且競爭所面對的壓力甚至小於妥協。

再從另外一個角度來看,許多人一遇到衝突,往往抱著「忍一時風平浪靜」的心態就算了,而那就是迴避。雖然我也不見得會建議大家遇到事情都非爭不可,甚至我自己也不是這樣做,但我經常提醒大家:爭或不爭的選擇應該在你自己啊!萬一你只是因為凡事反正都爭不過、所以乾脆就不爭了,毫無選擇的人生其實還蠻悲哀的啊!而上面的同一張圖其實也顯示,迴避即使能讓你當下不去面對那個壓力,但成果產出也是5種方式中最小的一種。

再來就是3大迷思中的第2點,對許多團隊管理者來說,以往經常會覺得,引發衝突的人就是壞人,所以對團隊來說,這種人就是壞份子、壞員工。但假如老是抱著這種心態,豈不是就會變成不去解決問題、反而去解決提出問題的人?因此,假如我們能用正面的態度去看待衝突,我們就不會把問題過於簡單化的認為,凡是涉及或甚至引發衝突的人,就一定是團隊中的毒瘤了。

四、衝突智商(CIQ)與領導者的四大能力

前一陣子,我才看了HBR《哈佛商業評論》今年7月號的「衝突管理七堂課」這篇文章(文章出處)。既然今天提到衝突管理,而且還包括牽涉到職場環境中的衝突管理,我覺得很值得把這篇文章中的一些概要引用介紹給大家。

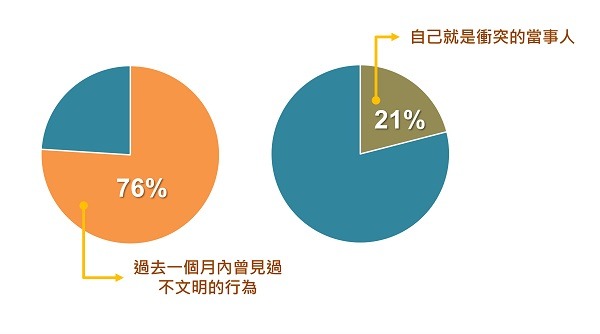

在社會心理學家彼得·科曼(Peter T. Coleman)寫的這篇文章中,他引用美國人力資源管理學會(Society for Human Resource Management)所做的調查,發現76%的受訪者在過去1個月內曾在公司內見過不文明的行為,而21%的人甚至自己就是當事人。因為這些在職場中的衝突和紛爭所導致的生產力損失和曠職,讓所有企業每天要付出超過20億美元的代價。

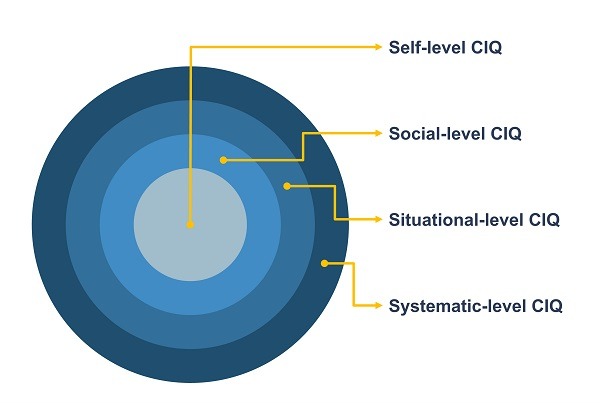

作者提出了一個叫做CIQ(Conflict Intelligence Quotient)的概念,又稱為「衝突智慧商數」或可簡稱為「衝突智商」,而他認為,雖然很多人會把CIQ和EQ情緒商數混為一談,但兩者不僅是不同的觀念,實際運用也會有所差異。

這篇文章指出,領導人需要以下4種核心能力,才能順利應付衝突:

- 自我覺察與自我調節

- 社會衝突技能,包括深度傾聽和團隊協作等

- 情境調適

- 系統智慧

雖然上面這張圖並非出自於該篇文章,但我認為應該更有助於大家對CIQ有更多理解。

個人層面(Self-level CIQ):

比較會對應到前面提到4大衝突類型時的個人內心的衝突(intrapersonal conflict),所以HBR的這篇文章才會提到領導人要能自我覺察與自我調節,因為萬一連領導人本身對自己的內在所應扮演的角色,都會產生衝突或混淆,他所領導的組織或團隊當然也就會問題層出不窮。

社會層面(Social-level CIQ):

若用4大衝突類型來對照,這一層就同時包括人與人之間的衝突(interpersonal conflict)和團體與團體間的衝突(intergroup conflict),而這些幾乎在每家公司都會發生,所以可以算是公司領導者的基本功;或者說得更直接一點,作為一家公司的領導人,萬一你連這種衝突都無法擺平的話,你可能不適合這個位置。除了前面提到的幾項社會衝突技能外,你還需要建設性衝突的處理能力,以及能夠平衡各種勢力和不同利益的技能。然而,很荒謬的是,有些人甚至已經做到公司領導者的高位,但就連「建設性衝突」這幾個字代表什麼意思都不知道,也難怪公司總會亂糟糟。

情境層面(Situational-level CIQ):

前面已經提到情境調適,原文還提到「知道如何量身打造策略,來應對不同型態的衝突;也知道何時該挺身而進、退後一步」等。這個層面的衝突,其實最需要應用談判技巧來解決,包括不同方的權力、依存、需求等的評估及運籌帷幄,甚至很多時候要運用借力使力的技巧,在在都與我們在談判的訓練及養成息息相關。

系統層面(Systematic-level CIQ):

不但要了解各種錯綜複雜的人際網絡和系統架構,更要知道整個系統有哪些力量會影響這些衝突。舉例來說,目前以色列和哈瑪斯之間的加薩戰爭,雖然最近終於有所轉折,以色列人質也全面獲釋,但為什麼雙方之間的相互對立如此難解?以色列和巴勒斯坦長久以來從宗教到政治的衝突,乃至於以色列從建國後和周遭阿拉伯國家間的緊張情勢,都讓這個問題不是一個簡單就能談出處理方案的單一問題。

五、從七堂課到七建議:把衝突當成成長契機

在「衝突管理七堂課」中,作者引用多個不同國際情勢、再結合企業實例,為大家提供了企業領導者得以成功管理衝突的7項原則:

- 奠定基礎

- 培養和諧關係

- 兼顧紀律與創意

- 具備調適能力

- 運用更廣大的脈絡

- 致力於世代和平

- 把握機會

詳細的舉例及說明,歡迎參考原文,因為原文也很精彩。針對這7項原則,由於我也在好幾家不同的公司帶領過性質各異的各種團隊,所以我必須要說,我也相當認同這7項原則。用更直白一點的話來說,要做好衝突管理,保持耐心很重視,不要抱著凡事都想一擊必殺的立竿見影,因為很多問題的核心,從了解到想出該如何解決、接著再等待適合的時機,這些都需要時間。還有,衝突管理和其他很多企業面的問題最不相同的一點,就是切忌頭痛醫頭、腳痛醫腳,別想說只要解決眼前的狀況就行了;凡事想得更長遠些,你才能帶領企業及團隊邁向一個更有前景的未來。

最後,從衝突的類型、迷思、再到企業領導人處理衝突的7項原則,讓我用另外7點較微觀一點的建議來作為今天這篇的結尾:即使我們不是一整家企業的領導,而可能只是一位中階主管、甚至只是團隊中的一員,當我們面對職場或工作環境中的衝突時,有沒有什麼較適切的處理方式呢?

- 設定界線和基本規則

- 選擇中立的溝通空間

- 讓每個人都有機會分享

- 設法避免偏見

- 引導大家朝向解決方案或目標邁進

- 制定行動計畫,不要一直停留在原點

- 不要迴避緊張局勢,用更正面的態度來擁抱衝突

希望大家都能更善於處理衝突,把衝突當作讓我們找到另一個發展方向的機會吧!